في خريف 1992، شهدت صحراء نيفادا ختام فصل طويل من التجارب النووية الأميركية، حيث نفّذت الولايات المتحدة اختبارها النووي الأخير في القرن العشرين، الذي حمل الاسم الرمزي “ديفايدر” (Divider)، ضمن سلسلة تجارب عُرفت باسم “العملية جولين”، تحت إشراف المختبر الوطني في لوس ألاموس.

جاء “ديفايدر” في لحظة انتقالية حساسة، فالحرب الباردة تلفظ أنفاسها الأخيرة؛ والاتحاد السوفياتي ينهار بعد خمسة عقود من المواجهة الأيديولوجية والعسكرية مع الغرب، والولايات المتحدة تحاول إعادة تعريف دورها بوصفها قوة عظمى في نظامٍ أحادي القطبية.

من صخب نيفادا إلى “صفر العائد”

الفترة الممتدة بين أول تفجير نووي في ترينيتي عام 1945 حتى اختبار ديفايدر في 1992، شكّلت ذروة السباق النووي بين القوى العظمى. فخلال تلك الحقبة، أجرَت الولايات المتحدة أكثر من 1,054 تجربة نووية، وكانت صحراء نيفادا وحدها مسرحًا لأكثر من 800 اختبار تحت الأرض.

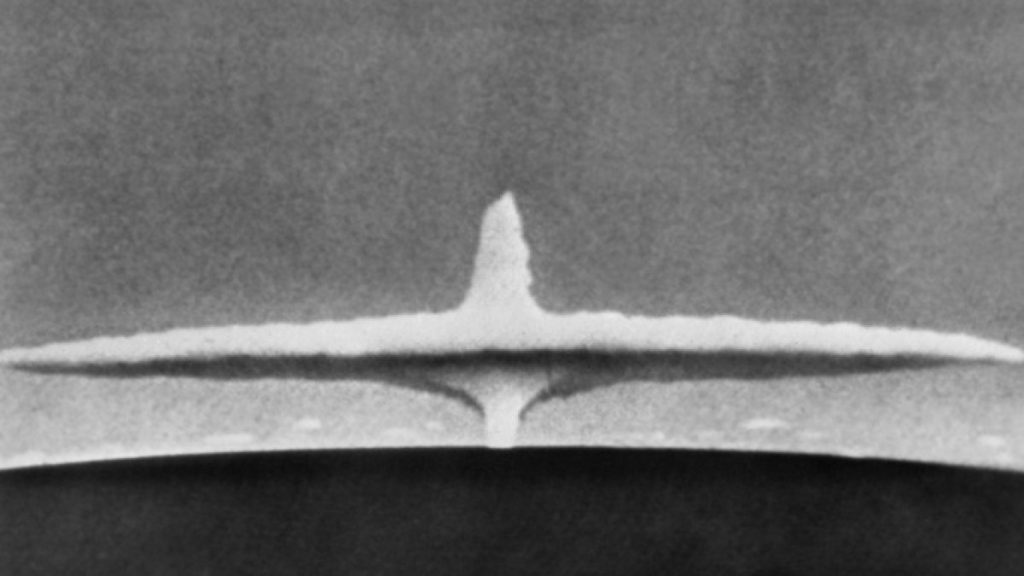

في هذه الاختبارات كانت الشحنات النووية تُنزل في آبار عميقة قد تصل إلى خمسة آلاف قدم، ثم تُغطى بطبقات من المواد العازلة لمنع تسرب الإشعاع إلى السطح والمحيط.

مراقبة شيخوخة البلوتونيوم

يشير تقرير وزارة الطاقة الأميركية حول خطة “الحفاظ على الترسانة” لعام 2025، إلى أن الولايات المتحدة تستثمر بكثافة في بناء جيل جديد من المختبرات والمنشآت العلمية، التي تسمح بدراسة مكوّنات السلاح النووي في بيئة واقعية، دون الحاجة إلى تفجيرات حقيقية.

ففي موقع بانتكس بولاية تكساس، يجري بناء مركز علوم وهندسة المتفجرات العالية، وهو مجمّع حديث يهدف إلى اختبار المتفجرات التقليدية المستخدمة في الرؤوس النووية وتطوير مواد أكثر أمانًا وثباتًا.

أول رأس نووي مصمم ببرنامج الحفاظ على الترسانة

في ظل هذا التحول الجذري في منهجية الاختبار، تمكّنت الولايات المتحدة من تطوير وتحديث رؤوسها النووية دون الحاجة لتجارب تفجيرية.

من أبرز هذه التحديثات قنبلة “بي 61-12″، وهي نسخة مطوّرة من قنابل الجاذبية التقليدية، أُكمل إنتاجها ودخلت الخدمة بنهاية 2024، وتمتاز بنظام زعنفة موجهة ونظام ملاحة داخلي يرفع من دقتها.

هندسة العائد المتغير

هذا التوجه العام يعكس تحولا عمليًّا في شكل السلاح، فالرؤوس الأميركية صارت أصغر وأكثر دقة وقابلة للضبط، عبر ما يُعرف بـ”هندسة العائد المتغيّر”، التي تتيح اختيار مستوى العائد التفجيري بحسب الهدف.

ضمن هذا السياق، ظهرت أيضًا فئة الأسلحة المنخفضة العائد، مثل نسخ “دبليو 76-2″، التي تمنح صانعي القرار خيارات تكتيكية لردع الخصوم من دون اللجوء إلى دمار شامل.

رغم ذلك، لا يخلو المجتمع العلمي من تحفّظات موضوعية، فهناك سيناريوهات فنية نادرة، خاصةً عند إدخال تصميمات جديدة أو مواد جديدة لم يُرصد سلوكها تاريخيًّا، قد تُفضي إلى ظواهر فيزيائية لم تُختبر مسبقًا.

وفي ظل هذه التطورات، يظل السؤال قائمًا حول مستقبل التجارب النووية ومدى الحاجة إليها في ظل الاعتماد المتزايد على المحاكاة الحاسوبية والتجارب دون الانفجار الحقيقي.