كان ديفيد بن غوريون يحلم بـ”أساطيل داوود تمخر البحر الأحمر”، عندما تولى شؤون الدفاع في الوكالة اليهودية، وبعد أن أصبح أول رئيس وزراء لإسرائيل وضع ما سمّاه “إستراتيجية النقب والتوجه نحو الجنوب”، من أجل تحقيق حلمه الرامي للوصول إلى البحر الأحمر والتغلغل في دول القرن الأفريقي.

وشكلت إستراتيجية بن غوريون حجر الأساس في نظرية الأمن الإسرائيلي، نظرا إلى أن منطقة شرق أفريقيا تتمتع بموقع مهم أمنيا وسياسيا واقتصاديا، أكسبها أهمية جيوستراتيجية، أثرت على تنامي موقعها ومكانتها في السياسة العالمية، وتأثيرها بحكم ميّزاتها وخصائصها، حيث تحتل مكانة دولية مهمة لدى العديد من القوى الدولية والإقليمية، ليس فقط لاعتبارات موقعها الإستراتيجي، بل لما تملكه من ثروات طبيعية، أهمها النفط والغاز الطبيعي، إلى جانب الممرات البحرية الأساسية التي تصل بين الشرق والغرب.

وأولت إسرائيل اهتماما كبيرا بأفريقيا، ليس من أجل حصولها على مكاسب اقتصادية على أهميتها، بل أيضا لأن القارة الأفريقية تقع في جوارها الجغرافي، وأرادت إسرائيل من تغلغلها تهديد الأمن القومي المصري، خاصة في منطقة القرن الأفريقي وحوض النيل وعلى الساحل الشرقي للبحر الأحمر، حيث تنهض الإستراتيجية الإسرائيلية في هذه المنطقة على تشكيل قاعدة فيها، وجعلها منطلقا لتنفيذ سياستها العدائية حيال مصر.

وفي هذا السياق، يلقي الباحثان صالح محروس محمد وأحمد بن زايد، في كتابهما المشترك “إستراتيجيات السياسة الإسرائيلية في شرق أفريقيا بالقرن العشرين” (دمشق، دار صفحات، 2024)، الضوء على السياسة الإسرائيلية تجاه منطقة شرق أفريقيا، محاولين البحث في حيثيات التغلغل الإسرائيلي فيها، والكشف عن أهداف وتوجهات السياسة الإسرائيلية والعلاقات التي نسجتها إسرائيل مع كل من تنجانيقا (الجزء القاري الذي اتحد مع جزيرة زنجبار عام 1964 ليشكلا معا جمهورية تنزانيا الاتحادية) وكينيا وأوغندا وإثيوبيا وجنوب السودان.

يرتكز الجهد البحثي في الكتاب إلى تبيان إستراتيجية التغلغل الإسرائيلي في منطقة شرق أفريقيا، التي تعدّ إحدى أكثر المناطق التي تشهد صراعات في العالم بأجمعه، فقد تأثرت جميع دول المنطقة بأزمات داخلية، وخاضت صراعات حدودية وإثنية، وتتمتع بموقع إستراتيجي تطل فيه على بوابة البحر الأحمر وخليج عدن، إضافة إلى كونها منبع نهر النيل، وتقع على جانب أحد الممرات البحرية التجارية الرئيسية والطرق البرية في العالم، ما يكسبها أهمية حيوية، تزداد بسبب قربها من شبه الجزيرة العربية الغنية بالنفط.

راهنت إسرائيل على تغلغلها في المنطقة كإستراتيجية لحماية أمنها القومي، حيث يرجع الباحثان بداية توجه إسرائيل إلى هذه المنطقة مع بداية عام 1957، حيث أصبحت من الدول المانحة للمساعدات للدول الأفريقية، وأقامت مشاريع استثمارية وتنموية فيها، فأسست مع حكومة تنجانيقا مشاريع زراعية عام 1962.

وكان هدف إسرائيل من التغلغل في تنجانيقا محاصرة الوجود العماني في زنجبار، ثم ازداد التغلغل الإسرائيلي في شرق أفريقيا بعد أن بادرت إلى الاعتراف بالدول الأفريقية التي كانت تستقل حديثا وبحاجة للتنمية، وكانت غايتها كسب الرأي في تلك الدول، بغية الحصول على تأييدها وكسر الحصار والعزلة المفروضة عليها عربيا وإقليميا، لذلك استثمرت في مشاريع تنموية في دول المنطقة.

السياسة الجيوستراتيجية

تقوم السياسة الإستراتيجية الإسرائيلية على اعتبار جنوب إسرائيل، بدءا من منطقة النقب مرورا بميناء إيلات وخليج العقبة، وحدة متكاملة، حيث بنت إسرائيل نظرية أمنها على فكرة الردع العسكري الذي يعتبر الحفاظ على حرية الملاحة في البحر الأحمر أمرا إستراتيجيا، ليس فقط بالمعنى الاقتصادي، بل بالمعنيين السياسي والعسكري، واعتبار إيلات والبحر الأحمر ضرورة حيوية للأمن الإسرائيلي.

واكتسبت شرق أفريقيا أهميتها الجيوستراتيجية من كون دولها تطل على المحيط الهادي من جهة أولى، وتتحكم في مدخل البحر الأحمر، حيث مضيق باب المندب من جهة ثانية. وقد شكل البحر الأحمر والقرن الأفريقي وحوض النيل مواقع لها أهمية كبيرة بالنسبة إلى إسرائيل، بالنظر إلى أن بناء التحالفات وتوازن القوى في هذه المناطق مرتبط بالأمن القومي العربي بشكل عام، والأمن المصري بشكل خاص، لذلك عملت إسرائيل على ربطه بمنظومتها الأمنية.

لكن أهمية شرق أفريقيا لا تُختصر بأهمية الموقع، بل تتعداها إلى الموارد الطبيعية كالبترول والماس والذهب واليورانيوم والموارد الأخرى. وقد وضع بن غوريون، أول رئيس وزراء إسرائيلي، نظرية “حلف الدائرة” أو “حلف المحيط”، القائمة على تطويق الشرق الأوسط والبلدان العربية عبر إقامة تحالفات من الدول الملاصقة له، كي تكون إسرائيل خارج العزلة، لذلك اهتمت إسرائيل ببناء علاقات حيوية مع دول منطقة البحيرات التي تضم جنوب السودان وإثيوبيا ورواندا وبروندي وكينيا وتنزانيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية ومالاوي وزامبيا والموزمبيق، بغية الالتفاف على مصر، واستعمال ورقة المياه للضغط عليها.

أما على المستوى السياسي، فقد أقامت إسرائيل علاقات دبلوماسية مع أكبر عدد ممكن من الدول الأفريقية، من أجل إضعاف تأييدها للقضايا العربية، وكسب تأييد الرأي العام الأفريقي، ونشطت الدبلوماسية الإسرائيلية في توسيع قاعدة المؤيدين لها في أوساط النخب السياسية الأفريقية.

ويأتي المستوى الاقتصادي ليشكل الاستيلاء على الأسواق الأفريقية هدفا إسرائيليا رئيسيا، حيث فتحت إسرائيل مكاتب تجارية بهدف تطوير وزيادة حجم التبادل التجاري مع دول شرق أفريقيا، وبات أكثر من 20% من تجارة إسرائيل يمرّ بالقرن الأفريقي، وتنتقل عبر مضيق باب المندب، الذي تعتمد عليه إسرائيل في تبادلاتها التجارية مع أفريقيا وآسيا وأستراليا.

كما استغلت إسرائيل الإمكانات والموارد غير المستغلة في المنطقة، من خلال احتكار الشركات الإسرائيلية للعديد من النشاطات الاقتصادية، وفتح مجالات عمل للآلاف من الإسرائيليين، من خلال عمل الشركات الإسرائيلية في قطاع البناء، وإنشاء الموانئ الجوية والبحرية، وبناء الوحدات السكنية والأبنية الحكومية.

يغيب عن الكتاب الاهتمام بالمستوى العسكري، حيث عرفت دول شرق أفريقيا، وخاصة في القرن الأفريقي، حروبا أهلية وصراعات عابرة للحدود، إضافة إلى صراعات اجتماعية وعرقية. وانتهزت إسرائيل هذه الأوضاع من أجل إنشاء سوق لبيع أسلحتها. كما قدمت إسرائيل مساعدات عسكرية إلى عدد من الدول في شرق أفريقيا، وخاصة أوغندا وكينيا وإثيوبيا وجنوب السودان. ويعمل عدد كبير من المستشارين والخبراء الإسرائيليين في صفوف جيوش هذه الدول، من أجل تدريب عناصرها على الأسلحة، وخاصة الطائرات الحربية.

وتجسد ذلك بشكل جلي في أسلحة القوات الكينية والأوغندية التي تصنع في إسرائيل، وخاصة الطائرات والزوارق الحربية والأجهزة الإلكترونية والمدافع وأجهزة الاتصالات. يضاف إلى ذلك التعاون العسكري مع إريتريا، والذي توج بإنشاء قاعدة عسكرية إسرائيلية لمراقبة الملاحة في باب المندب، وتأمين الحماية للمصالح الإسرائيلية.

يلاحظ أيضا غياب الانقطاعات والتأرجحات في علاقات إسرائيل مع دول شرق أفريقيا، التي شهدت انقطاعا بعد حرب أكتوبر/تشرين أول عام 1973، عندما تغيرت صورة إسرائيل لدى الأفارقة، وتحولت من كونها دولة صغيرة مسالمة ومستضعفة إلى دولة عدوانية وتوسعية. وقد قررت منظمة الوحدة الأفريقية في نوفمبر/تشرين الثاني 1973 قطع علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل، وطالبتها بالانسحاب من الأراضي العربية المحتلة والاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.

ولم تستغل الدول العربية هذا الوضع. فضلا عن أن العلاقات التجارية بين إسرائيل ودول شرق أفريقيا لم تتأثر، وأفضى ذلك إلى عودة العلاقات بين عامي 1980 و1981، حيث حققت الدبلوماسية الإسرائيلية نجاحا كبيرا في اختراق الحصار الدبلوماسي المفروض عليها، على خلفية استغلالها مجموعة من العوامل، يأتي في مقدمتها توقيع معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل في عام 1979 (اتفاقية كامب ديفيد)، واتفاقيات السلام التي تلتها مع كل من الأردن ومنظمة التحرير الفلسطينية.

إضافة إلى ذلك يأتي تراجع العلاقات العربية الأفريقية بفعل الخلافات بين الأنظمة العربية، وامتداد صراعاتها إلى الساحة الأفريقية ما بين مؤيدي ومناهضي السلام والتطبيع مع إسرائيل، وعدم ترجمة التعاون الأفريقي العربي في المشاريع التنموية في وقت كانت فيه دول أفريقيا في أمس الحاجة للدعم، في ظل أوضاعها الاقتصادية السيئة التي كانت تمر بها في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، نتيجة موجات التصحر والجفاف في بعض الأقاليم.

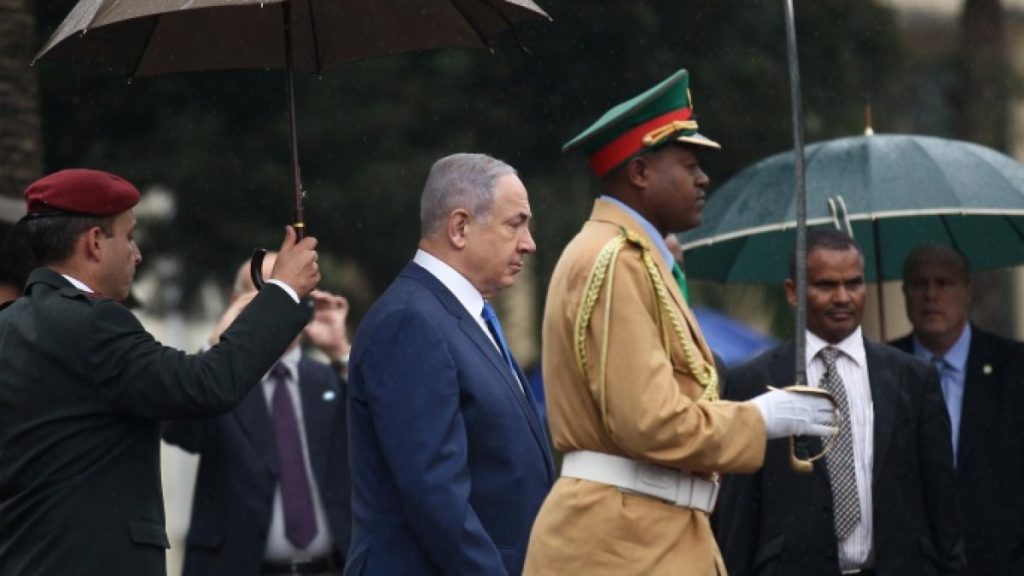

بالمقابل، قامت إسرائيل بتطوير آليات التغلغل والتدخل، حيث نجحت في تحقيق اختراق واسع لأفريقيا، تمثل في تبادل زيارات بين رؤساء الدول والوزراء من الجانبين.

كما قامت إسرائيل بنشاطات كثيرة شملت تمتين الروابط الاقتصادية والتجارية والثقافية والأكاديمية، من خلال جملة من المشروعات الزراعية المشتركة، والمساعدات الطبية، وبرامج التكوين المهني، والمساعدات الإنسانية، والتي كانت تصب جميعها في تعزيز قدرة إسرائيل على السيطرة، والتحكم في قارة ممتدة الأطراف.

إضافة إلى أن إسرائيل استفادت من الدور الكبير الذي لعبته كل من بريطانيا وفرنسا في تمهيد الطريق للتغلغل الإسرائيلي في المستعمرات الأفريقية التي كانت تحت سيطرة كل منهما، فضلا عن استفادتها لاحقا من رغبة بعض قادة أنظمة الحكم الأفريقية في أن تكون إعادة العلاقات مع إسرائيل جسرا من أجل كسب ودّ الولايات المتحدة الأميركية ودعمها، ومن ثم تمكنت إسرائيل من استعادة علاقاتها مع العديد من دول القارة، من بينها إثيوبيا وأفريقيا الوسطى وغينيا وكينيا.

وعاد النشاط الإسرائيلي العلني إلى الساحة الأفريقية من جديد، والذي تكلل باكتساب إسرائيل صفة العضو المراقب في الاتحاد الأفريقي عام 2021، إلا أن هذه العضوية جرى تعليقها بشكل نهائي في 20 فبراير/شباط 2023، بسبب حرب الإبادة الجماعية التي شنتها على الفلسطينيين في قطاع غزة.

الأهداف الإسرائيلية

يشير الكتاب إلى أن السياسة الإسرائيلية انطلقت من رؤية واضحة استمدتها من نشأتها المصطنعة في المنطقة، وسعيها إلى تقويض أسس ودعائم الأمن القومي العربي. وبناء عليها، حاولت تحقيق مجموعة من الأهداف في بناء علاقاتها مع دول أفريقيا، تمثلت في كسر العزلة الدولية التي فرضتها عليها الدول العربية ومناصرو القضية الفلسطينية، وكسب المزيد من التأييد والمساندة من أجل إضفاء نوع من الشرعية السياسية على كيانها على المستوى الدولي، لذلك اعتبرت أن بناء علاقات مع الدول الأفريقية تعني تحييدها عن تأييد القضية الفلسطينية.

وقد نظرت إسرائيل إلى أفريقيا بوصفها ساحة صراع بينها وبين الدول العربية. كما أن كسب إسرائيل تأييد الدول الأفريقية يفيدها من أجل تسوية الصراع العربي الإسرائيلي، بالنظر إلى أنها اعتبرت الدول الأفريقية بعيدة عن أي انحياز مسبق لصالح أي من الطرفين، ولا يغيب عن السياسة الإسرائيلية العمل على تحقيق أهداف أيديولوجية توراتية، من خلال تقديم إسرائيل بوصفها دولة تمثل شعب الله المختار، وأنها تسعى لتقديم مساعدات تنموية للدول الأفريقية حتى في حال عدم وجود علاقات دبلوماسية رسمية معها، وتريد بالمقابل تحقيق متطلبات أمنها وضمان هجرة اليهود الأفارقة، خصوصا يهود الفلاشا، إلى إسرائيل.

يمكن القول إن إسرائيل اتبعت مختلف الوسائل والأساليب بغية نجاح التغلغل في منطقة شرق أفريقيا، سواء عن طريق تقديم المساعدات والإعانات الإنسانية أم عن طريق استغلالها بعض حركات التمرد الانفصالية التي انتشرت في بعض دول شرق أفريقيا، مثل السودان. كما اتخذت من روابط تاريخية مزعومة، واستخدمتها ذريعة لتحقيق أهدافها في المنطقة، كما هو الحال في تغلغلها في إثيوبيا، التي تتمتع بمكانة خاصة في الإستراتيجية الإسرائيلية، بالنظر إلى أنها الدولة الوحيدة غير الإسلامية التي تطل على البحر الأحمر، واعتبرتها إسرائيل بمثابة الضامن الذي يمنع تحول البحر إلى بحيرة عربية، يمكنها أن تشكل تهديدا لإسرائيل، وتحدّ من حرية حركتها الملاحية فيه.

وتمتد الأهداف الإسرائيلية إلى بناء قاعدة إستراتيجية في شرق أفريقيا لتحقيق الهيمنة الإقليمية لإسرائيل، والوصول إلى منابع نهر على النيل للتحكم بمياهه. ولم ينقطع الإصرار الإسرائيلي على اختراق أفريقيا، بالنظر إلى إدراكها لأهميتها الكبيرة، وبوصفها حديقة خلفية لها تضم عشرات الدول المتعطشة للدعم الاقتصادي والفني، وأرضية خصبة لتحقيق المصالح السياسية والاقتصادية والإستراتيجية، ولحفظ الأمن الإسرائيلي.

إسرائيل والمؤامرة الدولية

يسلط الكتاب على قضية القضاء على الحكم العماني في زنجبار، وهي جزيرة تقع وسط مياه المحيط الهندي، وتبلغ مساحتها 2500 كيلومتر مربع، وتتبع تنزانيا. وجاء اسمها من كلمتي “زانغي بار” في اللغة الفارسية، وتعنيان “ساحل الزنوج”. وتستمد أهميتها من كونها محطة مهمة في طريق التجارة بين دول الشرق والغرب، ومستودعا للمواد الخام القادمة من أفريقيا.

وزادت أهميتها بعد إنشاء قناة السويس عام 1869، حيث أضحت هناك حاجة لمحطات تخدم الملاحة، وخاصة السفن في طريقها إلى الهند والصين. كما أنها تتمتع بتربة خصبة، حيث تنتج 80% من الإنتاج العالمي من القرنفل. ويعود الحكم العربي لزنجبار إلى السلطان السيد سعيد بن السلطان، الذي اتخذها مقرا لحكمه لعُمان وزنجبار معا. ويبحث الكتاب في الدور الذي لعبته كل من بريطانيا وإسرائيل في المذبحة التي وقعت في زنجبار أثناء انقلاب 12 الثاني عشر من يناير/كانون الثاني 1964، ويعود إلى التذكير بدور بريطانيا في تفتيت أوصال هذه الإمبراطورية في شرق أفريقيا.

التغلغل في حوض النيل

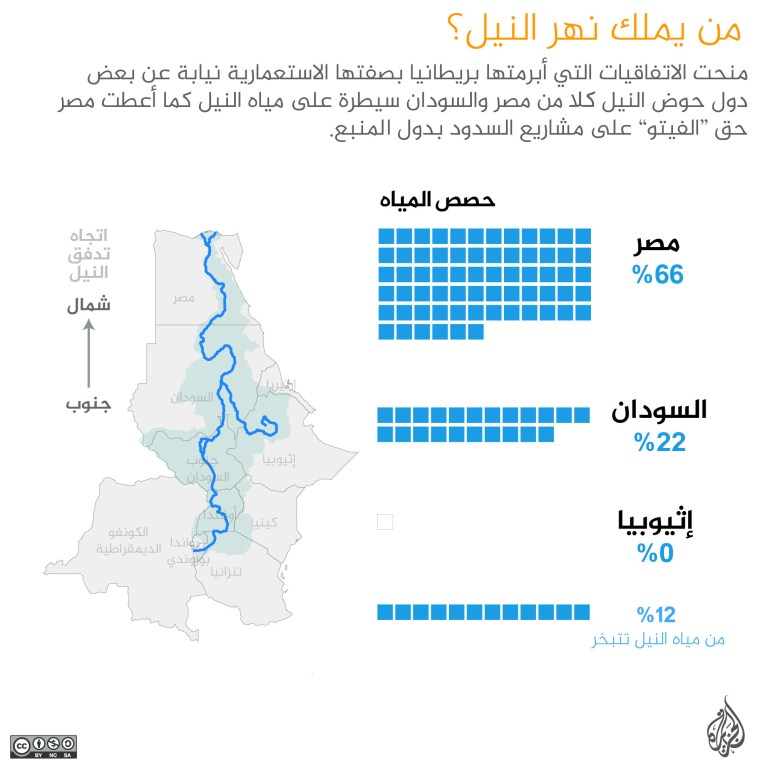

يتوقف الكتاب عند التغلغل الإسرائيلي في دول حوض النيل، الذي تقف وراءه دوافع سياسية واقتصادية وإستراتيجية وجيوستراتيجية، حيث اعتبرت إسرائيل إثيوبيا مفتاح التغلغل الإسرائيلي في القارة الأفريقية، من أجل النيل من الأمن القومي العربي، ولا سيما الأمن القومي المصري، وعملت ما بوسعها من أجل نسج علاقات مع إثيوبيا، نظرا إلى أنها تحتل مكانة مهمة في السياسة الخارجية الإسرائيلية، حيث تعتبر أول قاعدة رئيسية تراقب فيها إسرائيل ما يجري في المنطقة الأفريقية، لأنها تشكل مصدرا رئيسيا لمياه نهر النيل، حيث إن 85% من مياهه تصل إلى مصر من الأمطار التي تسقط على الهضبة الإثيوبية.

وقد دعمت بالفعل إسرائيل إثيوبيا في بناء سد النهضة، وحاولت تأجيج قضيته بين مصر وإثيوبيا خلال الفترة 2011-2021. كما عملت على الاستثمار في مشاريع اقتصادية وتنموية في دول حوض النيل، وشملت إلى جانب إثيوبيا كلّا من تنجانيقا وكينيا وجنوب السودان تنزانيا، حيث أقامت مشروع موانزا المائي في تنزانيا لتهديد أمن مصر المائي، وضرب الاقتصاد المصري، وخاصة زراعة القطن، الذي يعد المحصول الرئيسي والحيوي في مصر، وذلك بالتزامن مع زيادة نفوذها في الدول المتحكمة في منابع مياه نهر النيل، والتركيز على إقامة مشروعات تعتمد على سحب المياه من بحيرة فكتوريا، مستغلة حاجة الدول الأفريقية للمشروعات.

وتنبع أهمية الكتاب على المستوى النظري في تناوله موضوع الإستراتيجية الإسرائيلية للتغلغل في شرق أفريقيا، والذي شكّل عامل تأزم للعلاقات بين دول حوض النيل، خاصة فيما يخص سد النهضة الإثيوبي، إلى جانب توضيح أهم المتغيرات والتطورات التي شهدتها دول شرق أفريقيا في القرن العشرين المنصرم، وتأثيرها على السياسة الخارجية الإسرائيلية حيال الدول العربية، وبما يسهم في فهم طبيعة السياسة الخارجية الإسرائيلية، ومعرفة أهدافها وتوجهاتها.

كما أن ما شهدته أفريقيا من تدخلات ومشاريع لا يخص دولة أفريقية دون سواها، بل يهدف إلى تبيان أسس المشروع الإسرائيلي وتأثيره على دول المنطقة وإشكاليات العلاقات بينها. وليس بعيدا عن هذا الهدف أهمية فكفكة الأسس التي تقوم عليها السياسة الخارجية الإسرائيلية بشكل عام، والتعرف إلى أدوات ومحددات صنع الإستراتيجية الإسرائيلية.

غير أن أفريقيا تعتبر من أكثر القارات تأزما وتفتتا من الناحية السياسية والاجتماعية، فضلا عن أن معظم دولها تعيش أوضاعا اقتصادية صعبة، وتضم أكثر من 50 كيانا سياسيا، وهي أكثر القارات التي ابتليت بالاستعمار، وشهدت مآسي تجارة الرقيق والعبودية، وكانت على الدوام ساحة صراع بين الشرق والغرب، وتنافست عليها قوى إقليمية ودولية عديدة. ولم يشمل الاهتمام الإسرائيلي فقط على ما جاء ذكره في الكتاب، بل في إنشاء إسرائيل العديد من مراكز البحوث والمعاهد المتخصصة بالدراسات الأفريقية.

في النهاية

يمكن استخلاص العديد من الدروس المستفادة من القضايا التي يطرحها الكتاب، وتتجسد في النظر إلى العوامل التي حكمت التوجه الإسرائيلي نحو شرق أفريقيا، حيث أسهم التغلغل الإسرائيلي في أطر جغرافية جديدة قريبة منها تعوضها عن الإطار الجغرافي العربي، وفي تحقيق مكاسب اقتصادية تتمثل في وجود أسواق ومستهلكين ومواد خام، إضافة إلى مكاسب سياسية وأمنية وعسكرية. كما أن إسرائيل استخدمت سياستها الخارجية ووظفتها لتكسب الدعم والتأييد الأفريقي في المحافل الدولية.

والأهم من ذلك هو سعي إسرائيل، من خلال تدخلها في الشؤون الأفريقية، إلى تحقيق مكاسب في مناطق ذات حساسية للأمن القومي العربي، وتشمل القرن الأفريقي وحوض النيل والبحر الأحمر، الأمر الذي يفسر توطيد علاقاتها مع إثيوبيا وإريتريا وكينيا وأوغندا والكونغو وأريتريا. وهنا تطرح على الدول العربية تحديات من أجل الاستثمار في مشاريع التنمية الاقتصادية في بلدان شرق أفريقيا، وضخ استثمارات حقيقية يمكن أن تفضي إلى نتائج ملموسة تؤثر إيجابا على الأوضاع الاجتماعية للشعوب الأفريقية.

ومن الأهمية أيضا أن تعمل الحكومة المصرية على استعادة دور مصر الإقليمي والاهتمام بالمحيط الأفريقي، وحلّ الخلافات مع السودان في القضايا الثنائية والإقليمية، من أجل تركيز الاهتمام في قضية مياه النيل، التي تعدّ قضية مصيرية لشعوب الدولتين وتهدد أمنهما القومي، وتحتاج إلى بلورة رؤية مصرية-سودانية تخدم مصلحتيهما مع الأخذ في الاعتبار مصالح دول الحوض الأخرى.

فضلا عن ضرورة التعامل مع التغلغل الإسرائيلي في دول شرق أفريقيا، وخاصة إثيوبيا، واتباع سياسة النفس الطويل، وربط مصالحها بمصالح دول حوض النيل الشرقي بغية التخفيف من الوجود الإسرائيلي.