في مشهد وُصف بأنه تحوّل تاريخي في مسار العلاقات الآسيوية، اجتمع الرئيس الصيني شي جين بينغ ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون في مدينة تيانجين الصينية الساحلية.

اللقاء الذي يُعد الأول من نوعه منذ اشتباكات الحدود الدامية عام 2020، حمل رسالة واضحة مفادها أن البلدين مستعدان لفتح صفحة جديدة، حيث تعهد الزعيمان بإدارة الخلافات الحدودية، وتوسيع مجالات التعاون الاقتصادي والتنموي.

وعُقد الاجتماع الثنائي بعد 5 أيام من فرض واشنطن رسوما جمركية بنسبة 50% على البضائع الهندية، وقال خلاله مودي “إن أجواء من السلام والاستقرار نشأت على الحدود المتنازع عليها في منطقة جبال الهيمالايا بين بلاده والصين، وإنه تم التوصل إلى اتفاق بين البلدين فيما يتعلق بإدارة الحدود”.

من وادي غالوان إلى محاولات الترميم

لم يغب عن اللقاء في تيانجين ثقل الذاكرة الدامية لاشتباكات وادي غالوان في يونيو/حزيران 2020، التي أودت بحياة 20 جنديا هنديا وأحدثت شرخا عميقا في العلاقة بين العملاقين الآسيويين.

منذ ذلك الحين، دخلت العلاقات في مرحلة من القطيعة السياسية والتوتر العسكري، فرضت خلالها نيودلهي قيودا صارمة على التطبيقات والشركات الصينية، وعلّقت استثمارات بمليارات الدولارات، فيما عززت بكين وجودها العسكري في مناطق النزاع على طول “خط السيطرة الفعلية” في جبال الهيمالايا.

وعلى مدار 3 سنوات، تعاقبت جولات التفاوض العسكرية والدبلوماسية دون تحقيق اختراق يُذكر، حتى جاء لقاء كازان على هامش قمة بريكس في 2024، حيث عقد الزعيمان اجتماعا في روسيا بعد التوصل إلى اتفاق لتسيير دوريات على الحدود.

وقال مودي حينها “إن الرحلات الجوية المباشرة بين البلدين -التي تم تعليقها منذ عام 2020- يجري العمل على استئنافها”، دون تحديد إطار زمني، كما اتفق شي ومودي على تكليف ممثلين خاصين بإعداد ترتيبات لإدارة الحدود، وهو ما أعاد فتح القنوات السياسية ومهّد الطريق للقاء تيانجين الحالي.

خلفية تاريخية

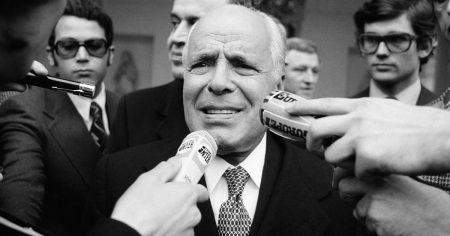

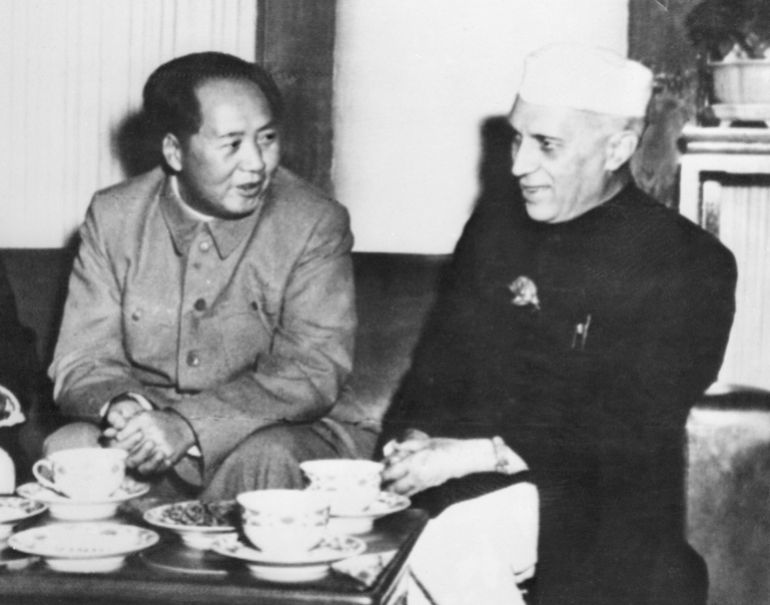

بدأت العلاقة بين الهند والصين عقب استقلال نيودلهي وتأسيس جمهورية الصين الشعبية بشكل جيد، بسبب الخلفيات اليسارية المشتركة لكل من مؤسس الجمهورية الصينية ماو تسي تونغ، وأول رئيس وزراء للهند جواهر لال نهرو، اللذين اعتبرا نفسيهما أبطالا ضد الاستعمار.

لكن هذا الوئام لم يدم طويلا، ففي مطلع ستينيات القرن الماضي انفجر الخلاف الحدودي بين البلدين، وتحوّل إلى حرب شاملة عام 1962، اعتبرها نهرو “طعنة غادرة” من جانب بكين التي كان يعتبرها حليفا، وأدت إلى تحول سلبي في العلاقات بين البلدين وتركت جروحا عميقة، حتى قيل إن صدمتها السياسية ساهمت في تدهور صحة نهرو ووفاته نتيجة للكمد والخيانة غير المتوقعة من جانب الصين.

بعد ذلك، لعبت التوترات بين الصين الشيوعية والاتحاد السوفياتي دورا إضافيا في تعميق الهوة بين الصين والهند، إذ دفعت الهند أكثر فأكثر نحو موسكو، بينما وجدت بكين نفسها أقرب إلى باكستان، حتى تحالفت معها في حروبها ضد نيودلهي.

وعلى مر العقود، ظل ملف التبت حاضرا كعامل خلاف مزمن، خاصة بعد أن استضافت الهند الزعيم التبتي الدالاي لاما وحلفاءه، في حين واصلت بكين فرض سيطرتها على الهيمالايا وتطوير مشاريعها هناك.

ومع انفتاح الصين على التصنيع والتجارة العالمية لاحقا، حاولت تحسين العلاقات مع الهند، نظرا لكونها أكبر دولة من حيث عدد السكان وسوقا استهلاكية ضخمة، وعملت بجدية لضم الهند إلى “مبادرة الحزام والطريق” الصينية بعدما انخرطت الدول المجاورة للهند في المبادرة، ولكنها اصطدمت برفض هندي متكرر لمبادرة الحزام والطريق التي رأت فيها مشروعا توسعيا.

وعملت نيودلهي على مواجهة المبادرة الصينية بتحسين علاقتها مع أفغانستان وإطلاق مشروع “شمال جنوب” والذي يعتمد على ميناء تشابهار الإيراني كقاعدة له للوصول إلى وسط آسيا وروسيا، وبادرت بالانخراط في مشاريع اعتُبرت مضادة للصين كتجمع “كواد”، الذي يضم إلى جوار الهند كلا من الولايات المتحدة الأميركية واليابان وأستراليا.

في المقابل، حرصت الصين على محاولة فصل الاقتصاد عن مسار العلاقات العسكرية وخصوصا الخلافات الحدودية، وهو ما جنّب البلدين مواجهات عسكرية واسعة النطاق، وأوجد علاقة -وإن وُصفت بغير المستقرة فإنها لم تتطور إلى قطيعة كاملة- وقد وفرت منصات مثل منظمة شنغهاي للتعاون مجالات للحوار والتعاون في قضايا أمنية واقتصادية.

ما الذي حدث في تيانجين؟

تُعتبر اللقاءات الأخيرة بين مودي وشي في سياق لقاءات منظمة شنغهاي للتعاون، علامة على التحسن وسط التوترات الحالية بين الهند والولايات المتحدة الأميركية بسبب سياسات الجمارك والضرائب، بعد تغيب الرئيس الصيني عن قمة مجموعة العشرين التي تم عقدها في نيودلهي عام 2023.

علما بأنه لم يسبق له أن غاب عن قمة مجموعة العشرين منذ أن تولى الحكم، وهو ما تمت قراءته حينها كتدهور للعلاقات بين البلدين.

لم يكن اللقاء الثنائي في تيانجين مجرد تبادل للمجاملات الدبلوماسية، بل حمل إشارات عملية على رغبة الطرفين في فتح صفحة جديدة، فقد أُعلن عن استئناف الرحلات الجوية المباشرة بين البلدين بعد توقف استمر سنوات منذ أزمة الحدود وجائحة كورونا، وهو قرار اعتُبر خطوة رمزية لعودة الانفتاح الشعبي والاقتصادي.

كما تقررت تسهيلات جديدة في منح التأشيرات، شملت السماح للحجاج الهندوس بزيارة جبل كايلاش (Mount Kailash) في الصين، أحد أهم الرموز الروحية لديهم، وهو ما أعطى اللقاء بُعدا رمزيا إلى جانب أبعاده السياسية.

اقتصاديا، حرص مودي على التشديد على ضرورة معالجة العجز التجاري الضخم الذي يقترب من 100 مليار دولار لصالح الصين، مؤكدا أن توسيع الصادرات الهندية إلى السوق الصينية يجب أن يكون بندا رئيسا في المرحلة المقبلة.

وفي المقابل، أبدى شي جين بينغ انفتاحا على دعم شراكات صناعية واستثمارية جديدة، في رسالة تهدف إلى طمأنة نيودلهي بأن بكين لا تسعى فقط إلى سوق ضخمة بل إلى شراكة متبادلة المنفعة.

أما في الملف الأمني، فقد اتفق الجانبان على تجديد تفويض الممثلين الخاصين بملف الحدود، وتفعيل القنوات العسكرية والدبلوماسية لتفادي أي حوادث ميدانية قد تعيد التوترات إلى نقطة الصفر.

وبدا واضحا أن الجانبين أرادا إرسال رسالة مزدوجة: إلى الداخل بقدرتهما على ضبط الخلافات، وإلى الخارج بأن العلاقة لا ينبغي أن تُقرأ من خلال “عدسة طرف ثالث”، في إشارة غير خافية إلى الضغوط الأميركية.

لماذا الآن؟

جاء انعقاد لقاء تيانجين في لحظة شديدة الحساسية إقليميا ودوليا، فمن جهة، تواجه الهند أزمة تجارية متفاقمة مع الولايات المتحدة بعد فرض إدارة ترامب رسوما جمركية قاسية وصلت إلى 50% على الواردات الهندية في قطاعات أساسية بأغسطس/آب 2025، وهو ما انعكس على قيمة الروبية وأثار مخاوف بشأن الاستثمارات وفرص العمل في الداخل.

وكان ترامب قد صرّح سابقا بأن الجولة الأخيرة من الرسوم الجمركية على الهند تهدف إلى معاقبة البلاد على استيراد النفط الروسي ومساعدتها روسيا في تمويل حربها مع أوكرانيا، الأمر الذي استغربت منه الهند، حيث اتهمت وزارة الخارجية إدارة ترامب بفرض عقوبات غير عادلة عليها، مشيرة إلى أن الدول الأخرى التي تستورد النفط من روسيا لا تواجه مثل هذه الرسوم.

وأشارت الخارجية الهندية أن الدول التي توجه الانتقادات إلى الهند تواصل التجارة مع موسكو، بما فيها الاتحاد الأوروبي الذي سجل خلال عام 2024 معاملات تجارية مع روسيا بلغت نحو 78 مليار دولار، من بينها واردات قياسية من الغاز الطبيعي المسال.

ويأتي هذا بعد أسابيع فقط من فرض ترامب رسوما جمركية أساسية جديدة بنسبة 25% على السلع الهندية، حيث تُعد الرسوم الجمركية على الهند، خامس أكبر اقتصاد في العالم، من بين أعلى الرسوم التي تفرضها الولايات المتحدة على جميع الدول.

وفي ظل هذا الضغط، وجدت نيودلهي في التقارب مع بكين وسيلة لفتح أسواق بديلة والتخفيف من وطأة العزلة الاقتصادية، فضلا عن تعزيز موقعها التفاوضي في مواجهة واشنطن.

أما بالنسبة للصين، فإن تحسين العلاقات مع جارها النووي يوفر لها متنفسا إستراتيجيا في ظل تصاعد المواجهة مع الولايات المتحدة وحلفائها في المحيطين الهندي والهادي.

وتدرك بكين، التي تخوض صراعا متناميا على التكنولوجيا وسلاسل الإمداد مع الغرب، أن تحسين العلاقة مع الهند ليس فقط فرصة اقتصادية، بل ورقة سياسية تثبت قدرتها على تجاوز الخلافات مع القوى الإقليمية وصياغة سردية تقوم على التنمية المشتركة لا الهيمنة.

بهذا المعنى، يمكن القول إن لقاء تيانجين لم يكن مجرد محاولة لتصفية حسابات الماضي، بل خطوة براغماتية من الطرفين جاءت استجابة لظروف دولية وضغوط اقتصادية دفعت كليهما إلى البحث عن ممرات تهدئة وتعاون.

الموقف الأميركي.. الضغط غير المباشر

لم تكن واشنطن بعيدة عن مشهد تيانجين، وإن لم تُذكر بالاسم في بيانات الزعيمين، فمنذ سنوات، راهنت الولايات المتحدة على تحويل الهند إلى حجر زاوية في إستراتيجيتها لاحتواء الصين، ودعمت هذا المسار عبر تعزيز الشراكات الدفاعية والتقنية معها، بل واعتبرتها “شريكا إستراتيجيا” في مواجهة النفوذ الصيني المتصاعد.

بيد أن السياسات الأميركية الأخيرة، خاصة فرض الرسوم الجمركية الباهظة على صادرات الهند، أضعفت صورة هذه الشراكة، خاصة أن هذه الرسوم لم تقتصر على إضعاف الروبية أو تقليص فرص العمل، بل كان لها أثر إستراتيجي تمثَل في دفع الهند نحو البحث عن بدائل، وفي مقدمتها الصين.

لذا جاء لقاء تيانجين بمثابة رسالة مزدوجة إلى واشنطن مفادها أن الهند ليست تابعا أعمى للسياسات الأميركية، بل قوة كبرى تبحث عن توازن في علاقاتها الدولية، فيما تؤكد الصين أنها قادرة على اجتذاب الجيران الكبار رغم محاولات العزل الأميركية.

بهذا المعنى، بدا أن الضغوط الأميركية -بدلا من أن تدفع الهند إلى خندق المواجهة مع بكين- أسهمت عن غير قصد في تهيئة الأرضية لتقارب حذر بين التنين والفيل.

ما الذي تغير فعليا؟

رغم ما حمله لقاء تيانجين من عناوين كبيرة وتصريحات طموحة، فإن التغييرات الملموسة على الأرض ما زالت محدودة.

فالمشهد الأبرز كان التحول في الخطاب السياسي من لغة الخصومة والاتهامات المتبادلة إلى لغة أكثر هدوءا تتحدث عن “الشراكة” و”المنفعة المتبادلة”، كذلك شكل الإعلان عن استئناف الرحلات الجوية المباشرة، وتسهيلات التأشيرات للحجاج والزوار، مؤشرا عمليا على رغبة الجانبين في إعادة التواصل الشعبي والاقتصادي، حتى وإن كان على نطاق محدود.

إلى جانب ذلك، جرى تفعيل قنوات عسكرية ودبلوماسية بين الطرفين، وهو ما يُتوقع أن يقلل من احتمالية اندلاع مواجهات حدودية عرضية كتلك التي هزت علاقاتهما قبل أعوام، غير أن الحقائق الميدانية لم تتغير كثيرا، فالقوات ما زالت متمركزة على طول خط السيطرة الفعلية، ولم تُستأنف الدوريات المشتركة في “مناطق العزل”، ما يعكس حجم الحذر المتبادل وغياب الثقة الكاملة.

بكلمات أخرى، يمكن القول إن لقاء تيانجين فتح الباب أمام نيات حسنة وإشارات رمزية، لكنه لم يُحدث حتى الآن قفزة نوعية في القضايا العالقة، بل وضع الأساس فقط لمرحلة اختبار جديدة.

🔹 أعلنت الهند والصين استئناف الرحلات الجوية المباشرة بعد أكثر من خمس سنوات من الانقطاع، في خطوة تعكس رغبة البلدين في ترميم العلاقات الثنائية وسط تصاعد الضغوط الاقتصادية الأميركية.

🔹جاء الإعلان على لسان رئيس الوزراء الهندي “ناريندرا مودي” خلال لقائه بالرئيس الصيني “شي جين بينغ”… pic.twitter.com/iGRbMYUD7H

— الجزيرة نت | اقتصاد (@AJAeconomy) September 1, 2025

الملفات الشائكة التي لم تُحسم

رغم كل ما حمله لقاء تيانجين من إشارات إيجابية، ظلت الملفات الجوهرية عالقة ومعقدة، وعلى رأسها استمرار الانتشار العسكري الكثيف على طول خط السيطرة الفعلية في جبال الهيمالايا، حيث ما زال كل طرف يحتفظ بوجود عسكري ضخم يعكس انعدام الثقة المتبادل.

بالنسبة للهند، يظل هاجس مشاريع السدود الصينية في التبت مصدرا لقلق دائم، لما لها من تأثير محتمل على الأمن المائي في شبه القارة، فضلا عن العلاقات الإستراتيجية الوثيقة بين بكين وإسلام آباد، والتي ترى فيها نيودلهي تحالفا موجّها ضدها.

أما من منظور الصين، فإن المخاوف تتعلق بالقيود الهندية المفروضة على الاستثمارات الأجنبية، خاصة في قطاعات التكنولوجيا والاتصالات، حيث تتهم بكين نيودلهي بعرقلة توسع شركاتها تحت ذريعة الأمن القومي.

كما يثير تموضع الهند في تكتلات إقليمية مناوئة -مثل تحالف كواد- تساؤلات حول مدى استعدادها للمضي في سياسة توازن حقيقي، أم أنها ستظل أقرب إلى التحالف مع واشنطن وشركائها.

هذه الملفات الشائكة تجعل مسار التقارب بين البلدين هشا وقابلا للانتكاسة في أي لحظة، ما لم يُترجم خطاب الشراكة إلى خطوات عملية تعالج جذور الخلافات لا مظاهرها فقط.

إذن فالمشهد بعد قمة تيانجين مفتوح على أكثر من احتمال، ويتوقف على مدى التزام الطرفين بتحويل النيات إلى سياسات عملية، فالقوات لا تزال على الحدود، والهواجس الاقتصادية والأمنية قائمة، والارتباطات الدولية تفرض ضغوطا متناقضة على الطرفين.

ومع ذلك، يبقى اللقاء خطوة مهمة نحو كسر الجمود، خاصة إذا وجد البلدان صيغة للتعايش، ليس فقط كجارين متنافسين، بل كقوتين شريكتين قادرتين على رسم مستقبل أكثر استقرارا للقارة والعالم.