لطالما احتلت مرتفعات الجولان حيزا كبيرا من مناقشات الإستراتيجية السياسية والعسكرية في إسرائيل، حيث كان التساؤل الذي يتصدر هذه المناقشات بشكل دائم هو: “أي الخيارات أفضل لإسرائيل، سلام بدون جولان أم جولان بدون سلام؟”.

وقد طُرحت مسألة التخلي عن الجولان من جانب البعض داخل إسرائيل، باعتقاد أن تحقيق السلام مع دمشق سوف يبعد النظام السوري عن تحالفه الإستراتيجي مع إيران وحزب الله.

كما قلَّلت تلك الآراء من أهمية الجولان على المستوى العسكري، بدعوى أن الأسلحة المتقدمة التي يمتلكها الجيش الإسرائيلي باتت قادرة على تعويض تراجعه وراء هذه المرتفعات، وأن التخلي عن الجولان لن يُعرِّض إسرائيل لهجوم سوري مفاجئ يهدد وجودها، وأن أقصى أضراره المتوقعة تتمثل في تقليص بعض المزايا العسكرية، أو بحسب تعبير “دان هوريتز”، أستاذ العلوم السياسية في الجامعة العبرية بالقدس، “ستكون مخاطرة في السياق العسكري العملياتي الضيق، ولكن ليس في السياق الإستراتيجي”.

لكن هذه الآراء لم تصمد أمام طوفان الاعتراض، الذي اعتبر التخلي عن الجولان مخاطرة عسكرية كبرى، من جهة أنه يوفر لإسرائيل العديد من المزايا الطوبوغرافية الحاسمة التي كان لها دور تاريخي في إبطاء الهجوم العسكري السوري المفاجئ في أكتوبر/تشرين الأول 1973، مما منح إسرائيل الوقت الكافي لاستدعاء تشكيلات الاحتياط ونشرها، إضافة إلى تلقي الدعم العسكري الأميركي مع تنفيذ حملة قصف إستراتيجي في العمق السوري، ما أدى في الأخير إلى إحباط الهجوم.

كما أن التخلي عن هذه المرتفعات يسمح بتشكيل نتوء غير قابل للدفاع عنه في منطقة الجليل الأعلى (إصبع الجليل)، وهي عبارة عن شريط ضيق بعرض 7 كيلومترات وبطول يبلغ 62 كيلومترا تقريبا، يقع شمال الأراضي الفلسطينية المحتلة بين جنوب لبنان والجولان، مما يزيد من فرص فصل آلاف المستوطنين الإسرائيليين الذين يقطنون هذه المنطقة واحتجازهم رهائن، في حالة وجود هجوم من قِبَل القوات السورية وحزب الله اللبناني.

ومن المنظور الجيوستراتيجي، تُحقِّق السيطرة على الجولان عدة مزايا، حيث دفعت الحدود بين سوريا وإسرائيل شرقا، حتى باتت تقع على طول خط تجمعات مائية في التلال الشرقية من الهضبة، بما يُشكِّل خطا دفاعيا طبيعيا أمام أي هجوم عسكري تقليدي، كما تفرض تضاريس المنطقة على الجانب المهاجم توجيه قواته في ممرات مختنقة بين التلال، مما قد يُمكِّن قوة دفاعية صغيرة من عرقلة الهجوم وصدّه لحين استقدام التعزيزات.

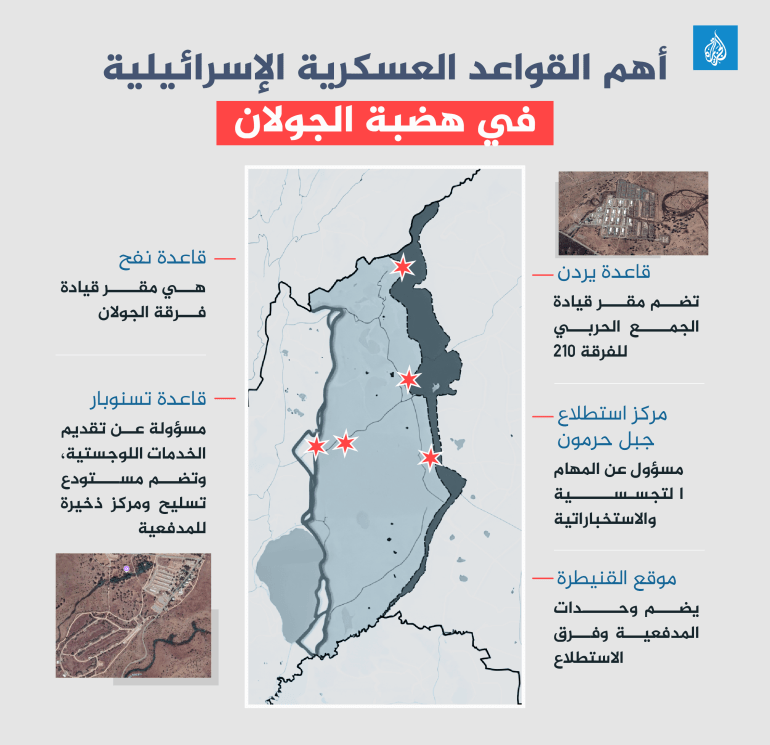

ومن جهة أخرى، تُشكِّل الجولان منصة طبيعية حاسمة في جمع المعلومات الاستخباراتية، وتحديدا في جبل الشيخ الذي يبلغ ارتفاعه نحو 2800 متر ويُمثِّل الحد الشمالي للجولان، ويوفر قدرة هائلة على مراقبة المنطقة كاملة، ويلعب دورا محوريا في مراقبة تحركات القوات السورية في دمشق وما حولها.

وقد أنشأت إسرائيل هناك في أوقات سابقة سلسلة من مواقع المراقبة والتنصت، وتعتبرها حيوية للغاية بحيث لا يمكن المساس بها، وبفضل هذه المواقع يمكن متابعة الأهداف في عمق الأراضي السورية، ومن ثم استخدام الذخائر الدقيقة الموجَّهة ضدها، وكذلك توفير فرص الإنذار المبكر في حالة الهجوم الوشيك.

وفي سياق أوسع، تعزز سيطرة إسرائيل على الجولان من أمن منطقة خليج حيفا الإستراتيجي على ساحل البحر المتوسط، عبر زيادة المسافة بينه وبين المواقع السورية لما يقرب من 90 كيلومترا، وهي المنطقة التي تعتبرها إسرائيل مركزا صناعيا مهما، إذ تضم أحد موانئها الرئيسية، وتُشكِّل جزءا من المثلث الإستراتيجي الحيوي (إلى جانب القدس وتل أبيب)، حيث تنتشر معظم البنية التحتية والسكان.

وباعتبار هذه المعطيات، ثمة اعتقاد منتشر على نطاق واسع بين الإسرائيليين مفاده أن الهدوء الذي يسود الجبهة السورية منذ عام 1974، رغم غياب معاهدة سلام مع دمشق، ورغم التوترات الإقليمية المتتابعة، لم يكن نتيجة فاعلية الدفاعات الإسرائيلية فحسب، بقدر ما كان نتيجة اقتراب القوات الإسرائيلية في الجولان من دمشق، حيث كان يفصل بينهما نحو 60 كيلومترا فقط -قبل التوغلات الأخيرة- مما يضع العاصمة السورية في متناول القوة الإسرائيلية ويوفر قدرة هائلة على الردع.

وفي حال انسحاب القوات الإسرائيلية من المنطقة سوف تُحرَم من هذه الوضعية الإستراتيجية المميزة، بل وستكون متمركزة في القاع على عمق 200 متر تحت سطح البحر، في مواجهة هضبة شديدة الانحدار ترتفع نحو 300 متر فوق سطحه، مما يجعل خياراتها الدفاعية تجاه أي عملية برية معادية معقدة للغاية.

علاوة على ذلك، يستفيد الاحتلال من موارد الجولان الطبيعية وأهمها المياه. وبحسب شركة المياه الوطنية الإسرائيلية “ميكوروت”، فإن ثلث إمدادات إسرائيل من المياه تأتي من الجولان، كما توفر 21% من إنتاج العنب في إسرائيل، ونحو 50% من إنتاج المياه المعدنية، إضافة إلى 40% من إنتاج لحوم البقر.